Hier ein Artikelentwurf für dich – praxisnah, aber mit fundierten Erklärungen:

Messgrößen, Abrechnungsmodelle und Kennzahlen im Digitalen Marketing

Im digitalen Marketing dreht sich alles um Daten. Wer erfolgreich werben will, muss wissen, wie Erfolge gemessen, Budgets abgerechnet und Kampagnen bewertet werden. Begriffe wie CTR, CPC oder Conversion-Rate gehören dabei zum Alltag – doch was steckt genau dahinter?

1. Messgrößen: Was wird im digitalen Marketing erfasst?

Messgrößen (oder „Metriken“) sind die Basis jeder Analyse. Sie zeigen, wie Nutzer mit Inhalten interagieren. Wichtige Beispiele:

- Impressions: Wie oft wurde eine Anzeige ausgespielt?

- Klicks: Wie oft haben Nutzer auf die Anzeige geklickt?

- Click-Through-Rate (CTR): Verhältnis von Klicks zu Impressions.

- Conversions: Wie viele Nutzer haben die gewünschte Aktion ausgeführt (z. B. Kauf, Newsletter-Anmeldung)?

- Engagement-Rate: Interaktionen (Likes, Shares, Kommentare) im Verhältnis zur Reichweite.

- Bounce Rate: Wie viele Nutzer verlassen eine Website sofort wieder, ohne eine Aktion durchzuführen?

👉 Diese Messgrößen bilden die Grundlage für alle weiteren Berechnungen und Entscheidungen.

2. Abrechnungsmodelle: Wie wird bezahlt?

Digitale Werbung wird meist nach klar definierten Modellen abgerechnet. Die gängigsten sind:

- CPC (Cost per Click): Bezahlung pro Klick auf eine Anzeige.

- CPM (Cost per Mille): Bezahlung pro 1.000 Impressions (häufig bei Branding-Kampagnen).

- CPL (Cost per Lead): Bezahlung pro generiertem Kontakt (z. B. Newsletter-Eintrag).

- CPA (Cost per Action/Acquisition): Bezahlung pro gewünschter Handlung, etwa ein Kauf oder eine Anmeldung.

- Rev-Share (Revenue Sharing): Umsatzbeteiligung, häufig bei Affiliate-Marketing.

👉 Welches Modell sinnvoll ist, hängt vom Ziel der Kampagne ab: Branding, Reichweite, Leads oder Sales.

3. Wichtige Kennzahlen zur Erfolgsmessung

Kennzahlen sind abgeleitete Werte, die aus den Messgrößen und Kosten berechnet werden. Sie zeigen, ob eine Kampagne effizient läuft:

- Conversion-Rate: Anteil der Besucher, die eine gewünschte Aktion ausführen.

- Cost per Conversion: Wie viel kostet es, eine Conversion zu erreichen?

- Return on Ad Spend (ROAS): Verhältnis von erzieltem Umsatz zu eingesetzten Werbekosten.

- Customer Acquisition Cost (CAC): Durchschnittliche Kosten, um einen Neukunden zu gewinnen.

- Customer Lifetime Value (CLV oder LTV): Erwarteter Gesamtwert, den ein Kunde im Laufe der Beziehung bringt.

👉 Das Zusammenspiel von CAC und CLV ist entscheidend: Wenn ein Kunde im Schnitt mehr einbringt, als seine Akquise kostet, ist die Kampagne rentabel.

4. Praxis: Welche Kennzahlen sind wann relevant?

- Branding-Kampagnen → Fokus auf Reichweite, CPM und Engagement-Rate.

- Performance-Kampagnen → Fokus auf CTR, Conversion-Rate, CPA.

- E-Commerce → ROAS und CLV vs. CAC sind zentrale Erfolgsfaktoren.

Fazit

Im digitalen Marketing gibt es keine pauschale Erfolgsmessung. Entscheidend ist, die richtigen Messgrößen zu wählen, das passende Abrechnungsmodell einzusetzen und die relevanten Kennzahlen auszuwerten. Nur so lässt sich beurteilen, ob Budgets effektiv eingesetzt werden – und ob Kampagnen langfristig einen positiven Beitrag zum Geschäft leisten.

Analysetools

Google Analytics

Um den Google Analytics-Code in WordPress einzufügen, gibt es mehrere Methoden. Hier sind die gängigsten und sichersten Wege:

✅ Methode 1: Über ein Plugin (empfohlen für Anfänger)

Beispiel: „GA Google Analytics“ Plugin oder „Site Kit by Google“

- Einloggen in dein WordPress-Admin-Panel.

- Gehe zu Plugins → Installieren.

- Suche nach „GA Google Analytics“ oder „Site Kit by Google“.

- Installiere und aktiviere das Plugin.

- Gehe zu den Plugin-Einstellungen:

- Beim „GA Google Analytics“ Plugin musst du deine Tracking-ID (z. B. UA-XXXXXXXXX-X oder G-XXXXXXXXXX) eingeben.

- Beim „Site Kit“ kannst du dich direkt mit deinem Google-Konto verbinden, und es konfiguriert alles automatisch.

✅ Methode 2: Manuell im Theme einfügen

Nur empfohlen, wenn du dich mit Code auskennst oder ein Child Theme verwendest, sonst gehen Änderungen bei einem Update verloren.

- Tracking-Code von Google Analytics kopieren:

- In deinem Google Analytics-Konto (GA4 oder Universal Analytics) findest du den Code unter Verwalten → Datenstreams → Web → Tagging-Anweisungen anzeigen.

- In WordPress:

- Gehe zu Design → Theme-Datei-Editor (Achtung: Vorher Backup machen!).

- Öffne die Datei

header.phpdeines aktiven Themes. - Füge den Tracking-Code vor dem schließenden

</head>-Tag ein. - Beispiel:

<!-- Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-XXXXXXXXXX"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-XXXXXXXXXX'); </script> <!-- Ende Google Analytics -->

✅ Methode 3: Über ein Custom Code Snippet Plugin

Plugins wie „Insert Headers and Footers“ ermöglichen das Einfügen von Code in den <head>– oder <footer>-Bereich deiner Seite:

- Plugin installieren: „Insert Headers and Footers“.

- Gehe zu Einstellungen → Insert Headers and Footers.

- Füge den Google Analytics-Code in das Feld „Scripts in Header“ ein.

- Änderungen speichern – fertig!

📌 Hinweise:

- Wenn du GA4 verwendest (das neue Google Analytics), bekommst du eine G-XXXXXXXXXX-ID, keine UA-ID mehr.

- Nutze nur eine Methode, um doppelte Erfassung zu vermeiden.

- Den Erfolg kannst du mit der Echtzeit-Ansicht in Google Analytics testen.

Burst

Burst Analytics ist ein Statistiktool für WordPress und eine abgespeckte Alternative zu Google Analytics und Matomo.

Usability-Tools

Usability-Messung und – Optimierung: Methoden und Tools

Die Benutzerfreundlichkeit (Usability) ist ein zentraler Erfolgsfaktor für eine Website, eine App oder eine anderes digitales (oder herkömmliches) Produkt.

Eine systematische Usability-Messung und anschließende Optimierung ermöglichen es, Bedienprobleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Im Folgenden werden die wichtigsten Methoden und Tools zur Usability-Messung sowie Optimierungsansätze vorgestellt.

Methoden zur Usability-Messung

Die Usability-Messung erfolgt am besten sowohl qualitativ wie quantitativ.

- Qualitativ. Beispiel: Eine Person wird bei der Bedienung einer Website beobachtet und interviewt.

- Quantitativ. Beispiel: 1500 Testpersonen füllen einen Fragebogen aus.

Usability-Tests

Usability-Tests sind kontrollierte Beobachtungen realer Nutzer bei der Interaktion mit dem Produkt. Dabei werden folgende Aspekte evaluiert:

- Effizienz (Zeit zur Aufgabenlösung)

- Effektivität (Fehlerrate)

- Zufriedenheit (subjektives Feedback)

Cognitive Walkthrough (CW)

Ein Experte versetzt sich in die Lage eines neuen Nutzers und beurteilt, ob die Benutzerführung verständlich und intuitiv ist. Diese Methode ist besonders zur Evaluation (Bewertung) von Prototypen geeignet, also sehr frühen Versionen einer Website oder eines anderen digitalen Produkts.

Definition aus der Wikipedia:

„Der Cognitive Walkthrough (CW), zu deutsch kognitiver Durchgang, Durchdenken eines Problems, ist eine Usability-Inspektionsmethode und gehört zu den analytischen Evaluationsverfahren im Gegensatz zu empirischen Evaluationsverfahren wie dem Usability-Test. Beim Cognitive Walkthrough versetzt sich ein Usability-Experte in einen hypothetischen Benutzer und analysiert konkrete vorgegebene Handlungsabläufe. Dabei geht er davon aus, dass der Anwender den Weg des geringsten kognitiven Aufwands gehen wird.

Der Cognitive Walkthrough wurde in den frühen 1990er Jahren von Cathleen Wharton unter anderem entwickelt und basiert auf der Theorie zum explorierenden Lernen, die aus der Kognitionswissenschaft stammt.“

Fragebögen

Beispiele für standardisierte Fragebögen:

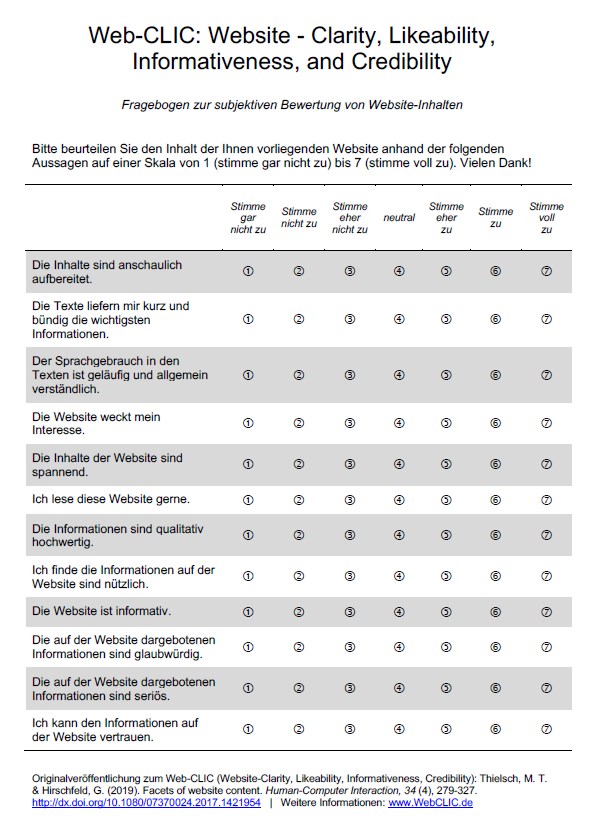

- Web-CLIC-Fagebogen – Aufgabenstellung: Erfassung von Website-Inhalten.

- SUS (System Usability Scale) – 10 Fragen, positiv und negativ formuliert.

- UEQ (User Experience Questionnaire)

- NASA-TLX (für kognitive Belastung)

Sie ermöglichen eine quantitative Bewertung der Usability und Vergleichbarkeit über Zeiträume hinweg.

Clickstream- und Logfile-Analysen

Analyse von Nutzerpfaden, Absprungraten und Interaktionsdaten liefert objektive Hinweise auf Usability-Probleme.

Eye-Tracking

Messung der Blickbewegung beim Bedienen einer Website oder App.

2. Tools zur Usability-Messung

Die Auswahl geeigneter Tools erleichtert die Datenerhebung und -auswertung erheblich:

| Tool | Funktionen | Anwendung |

|---|---|---|

| Hotjar | Heatmaps, Session-Replays, Umfragen | Visuelles Nutzerverhalten |

| Crazy Egg | Scrollmaps, Clickmaps, A/B-Tests | Visuelles Nutzerverhalten |

| Lookback.io | Interviews | Qualitative Usability-Tests |

| UsabilityHub | First-Click-Tests, Interviews | Qualitative Usability-Tests |

Kunde des Usability-Hub ist beispielweise der Hoster GoDaddy. Hier ist das Ergebnis: GoDaddy. Allerdings hilft die Marketing-Abteilung nicht bei Email-Problemen – verursacht durch eine Kooperation mit Outlook.

Strategien zur Usability-Optimierung

Iteratives Verfahren

Basierend auf den Usability-Erkenntnissen wird das Produkt kontinuierlich verbessert. Der Zyklus umfasst:

- Analyse → Prototyping → Testen → Anpassen

A/B-Tests

Zur Validierung von Designalternativen im Live-System. Erfolgsmetriken (z. B. Conversion Rate) zeigen, welche Variante besser funktioniert.

Accessibility-Optimierung

Verbesserungen hinsichtlich Barrierefreiheit steigern nicht nur die Nutzbarkeit für Menschen mit Einschränkungen, sondern häufig die allgemeine Bedienbarkeit.

Mouseflow essential ist kostenlos

Usability-Tools: Zusammenfassung

Die Messung und Optimierung der Usability ist ein fortlaufender Prozess. Die Kombination aus qualitativen Nutzertests und quantitativen Analysen erlaubt eine fundierte Beurteilung und gezielte Weiterentwicklung digitaler Produkte. Der Einsatz spezialisierter Tools erleichtert die Durchführung und schafft Transparenz über Nutzerverhalten und Verbesserungspotenziale.